横浜の離婚弁護士トップ > トピックス

いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。

はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。

離婚の相談ができる横浜の弁護士

〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地

横浜情報文化センター11階

横浜綜合法律事務所

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)

関内駅 徒歩約10分

先日、法務省が、民事執行法を改正して裁判などで確定した養育費や損害賠償金の支払いを確実にするため、金融機関に口座照会への回答を義務付ける新たな制度を導入する方針を固めたとの報道がありました。

この制度にどんな意味があるのか一般の方にはわかりにくいかもしれませんが、養育費の不払いに対して大きな効果を持つ可能性があります。

離婚をする際に、養育費の支払いを約束しておきながら、支払いが滞るケースは非常に多いです。そして、実際に支払いが滞ったとき、それを回収できるとは限りません。養育費についての公正証書があったり、裁判所の判決等があったとしても、養育費が回収できないことは多いのです。

その原因の一つが、相手の預金口座がわからないという問題でした。現状の制度では、相手の預金口座がある金融機関の支店名までわからないと、預金口座に対する差押えができないのです。

例えば、みずほ銀行に口座がある、ということだけ知っていたとしても口座を差し押さえることはできず。みずほ銀行の○○支店に口座があるということまでわからなければならないのです。これでは、離婚した後に使用する口座を変えられてしまうと、預金口座に対する差押えは非常に困難になります。

冒頭の新制度はこの問題点を解消することを目的としています。金融機関が預金口座の所在を回答してくれれば、預金口座への差押えはかなりスムーズにできるようになることが予想されます。新制度の詳細はまだ不明ですが、早期の導入が望まれるところです。

昨今、内縁(事実婚)の夫婦が増加していると言われています。

内縁とは、婚姻届出を出さないものの婚姻の意思をもって実際に夫婦共同生活を営んでいる男女関係のことを意味し、①婚姻の意思をもっていること、②夫婦共同生活を営んでいることという2つの要件を満たす場合に、内縁は成立します(例えば、単なる同棲のように、共同生活をしていても婚姻の意思がないものは、内縁とはいえません)。

内縁は、法律上の婚姻(法律婚)に準ずるものとして保護されており、婚姻届出が大前提となるものや戸籍の記載と密接不可分なもの以外は、法律婚とほぼ同様の効果が発生することとなります。

例えば、内縁においても、法律婚と同様、同居・協力・扶助義務や貞操義務がありますし、正当な理由がないのに内縁を破棄された場合(基本的には、法律上の離婚原因に準ずる行為及び事実がある場合には、内縁解消の正当な理由が存在することになるでしょう)には、内縁相手に対して慰謝料を請求することが可能です。また、内縁の解消に際して内縁相手に財産分与を求めることも可能です。

内縁において、特に注意しておく必要があるのは、内縁の解消自体は一方的に自由にできるということ、また、内縁相手の遺産について相続権は有しない、ということでしょう。

すなわち、法律婚では、一方が離婚を望まない場合には法律上の離婚原因が認められない限り離婚は認められないこととなりますが、内縁では、一方が離婚を望まない場合でも他方が一方的に内縁を解消することができてしまいます。

また、法律婚では、配偶者に相続権がありますが、内縁では、相続権がありませんので、特に相続人が他に存在する場合には、遺言等を作成するなどして予め対処しておかないと、内縁相手に遺産を遺すことができなくなったりしてしまいます。

民法767条1項は、「婚姻によって氏を定めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」と定めています(復氏の原則)。

そして、同条2項は、婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2)を届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができると定めています(離婚後の婚氏続称)。

戸籍法107条1項は、「やむを得ない事由」によって氏を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないと規定しています。

実務上は、離婚の際に婚氏続称の届出をしたが、再び婚姻前の氏に戻りたいとして氏の変更の許可の申立てをした事例において、「やむを得ない事由」が認められるかが問題となることが多いです。

東京高等裁判所平成26年10月2日決定は、離婚後15年以上婚氏を称してきた女性が、①離婚時に9歳であった長男が大学を卒業したことや、②離婚後に両親と同居し、婚姻前の氏で近所付き合いをしてきたことなどを理由に婚姻前の氏への変更を求めた申立てにつき、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」があるとして氏の変更を許可しました。

離婚後の婚氏続称後に婚姻前の氏への変更を求めた過去の裁判例を見ると、当初は、「やむを得ない事由」を厳格に解するものもありましたが、最近は、それを緩やかに解する傾向にあります。

上記東京高等裁判所の決定は、このような裁判例の流れを踏まえ、婚氏続称の期間が15年以上と相当長い事例において、婚氏続称を必要とした事情の消滅や氏の変更の必要性等を考慮し、氏の変更を許可したものとして実務上参考になると評価されています。

大阪高等裁判所にて、面会交流における間接強制について興味深い決定が出されていますのでご紹介します(大阪高裁平成24年3月29日決定)。

本事案の概要は、既に裁判所の決定によって面会交流の具体的な方法などが定められているにもかかわらず、10歳の長女との父子面会が実現されないことにつき、非監護親である父から、監護親である母に対して、面会交流の実現及び実現しない場合には不履行1回につき2万円の支払い(間接強制)を求めた、というものです。

これについて、大阪高等裁判所は、「間接強制命令を発するためには、債務者の意思のみによって実現できる債務であることが必要である。」とした上で、10歳の長女が父との面会を拒む意思を強固に形成している場合、母が面会に応じるように働きかけても限界がある、という考えのもと、間接強制命令を発することはできないと判断しました。

一方、当サイトで昨年(平成27年)の2月23日付で更新した「面会交流における間接強制について」というトピックにおいて紹介した、最高裁判所平成25年3月28日決定の事案においては、子自身が面会交流を拒絶する意思を示していても、間接強制の妨げとなるものではない、と判断しています。

この大阪高裁の決定と、最高裁の決定は、一見すると矛盾するようにも見えますが、最高裁の事案においては、面会交流を拒絶していた子の年齢が7歳であったのに対し、大阪高裁の事案においては子の年齢が10歳でした。

この点、一般的に10歳前後に子の意思能力が備わるという見解があることを踏まえると、裁判所の考えとして、概ね10歳未満の子が面会交流を拒絶しているケースと、10歳以上の子が面会交流を拒絶しているケースとで、判断を分けている(つまり矛盾するわけではない)、と解釈することもできそうです。

10歳という年齢で明確に区切られるものではありませんが、確かに小学校高学年や中学生、高校生の子が、非監護親と会いたくないと言っている場合に、監護親の努力(説得など)だけでは面会交流を実現させることに限界があるでしょうし、その意味ではこの大阪高等裁判所の決定は、実態に沿ったものと言えるのではないでしょうか。

報道によりますと、本年3月29日、千葉家庭裁判所松戸支部で、子が「両親の愛情を受けて健全に成長するには」夫を親権者とするのが相当であるとする判決が出されたとのことです。

事案は、2010年に夫に断りなく妻が子(当時3歳とのことです。)を連れて実家に戻り、同年9月を最後に夫と子の面会が5年以上途絶えていたというものです。裁判において、妻は、父との月1回の面会を認めたうえで、子を「慣れ親しんだ環境から引き離すのは子の福祉に反する」と主張したのに対し、夫は、妻と子の年100日程度の面会交流を内容とする共同養育計画案を示したとのことです。

裁判所は、子を「慣れ親しんだ環境から引き離すのは子の福祉に反する」との妻の主張は杞憂に過ぎないと述べたうえで、冒頭に記載したとおり、「両親の愛情を受けて健全に成長するためには父親に養育されるのが適切だ」と判断したとのことです。

この判決が確定したかどうかは不明ですし、控訴されている場合、高等裁判所で異なる判断が示される可能性もあるうえ、必ずしも他の裁判所が本判決と同様の判断をするというものではもちろんありませんが、監護環境ないし子の生活環境の継続性は、その環境が不良の場合は措き、裁判所の判断においてかなり重視されるものと言われておりましたので、子の奪取行為があったような場合は別として、本事案のようなケースで長期間別居していた父に親権が認められるのは珍しいため、一般紙においても比較的大きく紙面を割いて報道されたものと思われます。

類似のケースに対する今後の裁判所の判断が注目されます。

普段、家族や夫婦で生活をしているときは、家族一人一人のために毎月どれくらいの生活費がかかっているかということを意識している方は多くはないでしょう。 しかし、夫婦が離婚や別居することになった場合は、子どもや相手方の生活費を「養育費」や「婚姻費用」という形で支払うことになります。

養育費や婚姻費用をいくらとするかについては、当事者が話し合いで決めることができます。家庭裁判所の実務では『養育費算定表』という基準をもとに、協議がなされることが一般的です。

養育費算定表では、お互いの年収、子どもの人数や年齢から、おおまかな金額が定められています。そのため、一般の方がご覧になっても、養育費や婚姻費用の基準となる額を知ることができます。(裁判所での養育費の算定方法は?)

もっとも、養育費算定表は、子どもの人数・就学状況、住宅ローンの支払方法等に関して比較的多いと思われるケースを前提に作成されているので、養育費算定表をそのまま用いることができないケースも多々あるところです。

われわれ弁護士が夫婦間の問題についてご相談を受けたり、委任を受けたりすると、「養育費や婚姻費用の額が相当であれば支払う(又は受け取る)意思があるものの、相当な額が分からないため、話し合いが成立しない。」ということはよく見受けられます。

養育費算定表をそのまま用いることができるケースかどうか、そのまま用いることができない場合はいくらが相当であるかという点について知りたい方は、当サイトの弁護士にご相談下さい。

住宅ローンつきの自宅に妻と子が居住し、住宅ローンは別居中の夫が支払っている場合の婚姻費用については、特別の考慮が必要となります。婚姻費用を算定する際によく用いられるいわゆる算定表は、別居中の妻世帯と夫世帯が標準的な住居費をそれぞれ負担していることを前提としているものですので、このように夫が妻の居住する住宅ローンを支払っている場合には、夫が妻の住居費についても負担していることになるため、公平の見地から特別な考慮をする必要性があるわけです。

そして、この特別な考慮はどのようにされるのかについては、様々な考え方がありますが、算定表で求められた金額から住宅ローン額をそのまま控除するということにはなりません。というのも、住宅ローンの支払いは財産の形成という側面があり、離婚時における財産分与の際に清算されることが予定されているものであるからです。具体的には、大きく分けて、①算定表にあてはめる「義務者(夫)の年収」額を、総収入ではなく、住宅ローン額を控除するなどして考慮する方法、②算定表による算定結果から一定額を控除する方法があります。

平成27年6月17日の東京家庭裁判所の審判例では、②の方法をとっています。具体的には、算定表による算定結果から、権利者(妻)世帯の住居費相当額(家計調査年報による、実収入から考える住居関係費)を控除する方法をとっています。このケースにおいては、夫の総収入は約763万円、妻の総収入は約200万円、子ども2人(15歳以上1人、14歳以下1人)、算定表による算定結果は14万円~16万円の最下部、住宅ローンは月額約6万7400円ボーナス時約34万6000円、控除する妻世帯の住居費相当額2万7940円とされており、最終的に、算定表算定結果の約14万円から妻世帯住居費相当額約3万円を差し引き11万円が相当であると判示されています。

平成28年6月4日付読売新聞の朝刊で、裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省が支払い義務を負った債務者の預貯金口座を、裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めたというニュースが報じられました。

これは、強制執行を容易にするために裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会に民事執行法の改正を諮問するとされております。

現状では、債務者が養育費などを支払わないために預貯金口座を差し押さえる場合、債権者は、銀行名と支店名を特定する必要があります。銀行、信用金庫、ネットバンクなど無数の金融機関がありますので、預貯金口座の特定がハードルとなります。弁護士法第23条の2による照会制度という方法もありますが、強制力がないため金融機関は債務者本人の同意がない限り回答に応じないことが大半だったので、結局は、強制執行をすることができず、回収できないという事態がしばしば生じておりました。

法改正までは時間を要するものと思われますし、預貯金口座を特定できたとしても、肝心の口座に残高がなければ意味がないものではありますが、不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者などの救済につながる可能性がありますので、今後も法改正の動きを見守りたいと思います。

昨今、芸能人の不倫騒動がニュースになることが続いていますが、不倫による慰謝料請求の時効は、どのように考えるべきでしょうか。

不倫による慰謝料請求権は、不法行為に基づく債権ですので、基本的には、「損害及び加害者を知った時から三年」で消滅時効にかかってしまいます。

そうすると、配偶者が不倫を行なったことを知ってから、3年が経ってしまうと消滅時効にかかってしまうとも思えますが、慰謝料の対象を何にするかによって、時効の考え方が異なりますので、若干の注意が必要になります。

不倫による慰謝料請求の請求相手としては、配偶者と不倫相手の2者が考えられますので、請求相手ごとに分けて、ご説明します。

まず、配偶者に対して、不倫をされたこと自体に対する慰謝料請求(以下、この場合の慰謝料を「不倫慰謝料」といいます。)を求める場合は、どのように考えるべきでしょうか。

この場合の「損害」は、不倫をされたことによる慰謝料になりますので、原則として、不倫をされたことを知ってから3年で時効にかかることになります。

ただし、民法159条では、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と規定されていますので、婚姻関係が継続している限り、不倫をされたことを知ってから3年が経っていても、原則として、慰謝料請求を行うことができることになります。

それでは、配偶者に対して、不倫をされた結果、離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料請求(以下、この場合の慰謝料を「離婚慰謝料」といいます。)を求める場合には、どのように考えるべきでしょうか。

この場合の「損害」は、離婚を余儀なくされたことに対する慰謝料ですので、原則として、離婚が成立してから3年間で時効が完成することになります。

次に、不倫相手に対する慰謝料請求を行う場合について、ご説明をいたします。

まず、不倫相手に対して、不倫慰謝料を求める場合は、原則として、不倫をされたことを知ってから3年で時効にかかってしまいます。

ただし、上記のとおり、時効が完成するのは、「損害及び加害者を知った時から三年」ですので、「加害者」を知っていることが前提になります。そのため、不倫相手の氏名等が分からなかった場合には、時効が完成することになりません。

なお、「加害者を知った時」とは、加害者の氏名及び住所を知った時とされていますので、この点には注意が必要です。

それでは、不倫相手に対して、「離婚慰謝料」を求める場合には、どのように考えるべきでしょうか。

この場合は、配偶者に対する離婚慰謝料を求める場合と同様に、原則として、離婚が成立してから3年間で時効が完成することになります。

以上のとおり、不貞行為の慰謝料の時効は、慰謝料の対象を不貞行為自体にするのか、不貞行為の結果、離婚を余儀なくされたことにするのかによって、時効の起算点が異なりますし、また、慰謝料の支払いを求める先を配偶者にするのか、不倫相手にするのかによっても(もちろん、両者に対して請求することも可能です。)、注意すべき点が異なりますので、早期に弁護士に相談をされることをお勧め致します。

女性の再婚禁止期間に関する民法の規定が憲法に違反するかどうかが争点となっていた事件において、最高裁判所の大法廷は平成27年12月16日、再婚禁止期間の定めのうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は憲法に違反しないが、100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は平成20年当時において憲法に違反するに至っていたと判示しました。

民法第733条1項は「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と規定しています。この規定によれば、たとえば平成27年1月1日に離婚した女性は、平成27年7月1日以降でなければ再婚することができないのに対し、平成27年1月1日に離婚した男性はそのような制限を受けることなく、例えば離婚から1ヶ月後に再婚することができることになります。

そのため、法の下の平等を定めた憲法14条1項や両性の平等を定めた憲法24条2項に違反しているのではないかが問題となっていたのです。

そもそもどうして女性にだけ再婚禁止期間が設けられているのでしょうか。それは父性の推定に関連しています。女性は子を懐胎して出産するため、子の母親が誰であるかが問題となることは考えがたいのに対して、当然には子の父親が誰であるかが確定されるわけではありません。

そこで、民法第722条1項は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定しています。法は、婚姻中に懐胎した子は、法律上は夫の子であると推定することにより、子を保護しようとしたのです。

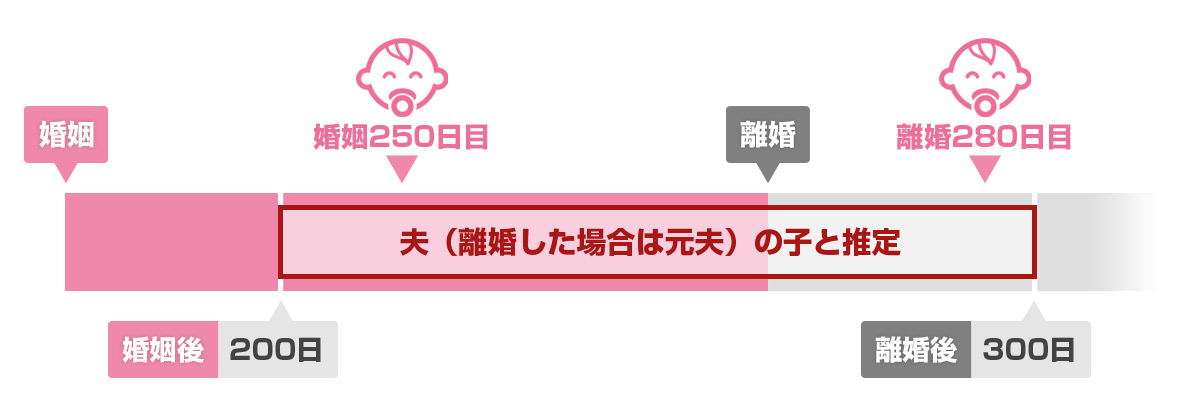

そして、民法第722条2項は「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定しています。たとえば、婚姻日から250日目に生まれた子や、離婚日から280日目に生まれた子は、下の図のとおり、婚姻中に懐胎したものと推定されるため、その結果、民法第722条1項により、夫(離婚した場合は元夫)の子と推定されることになるのです。

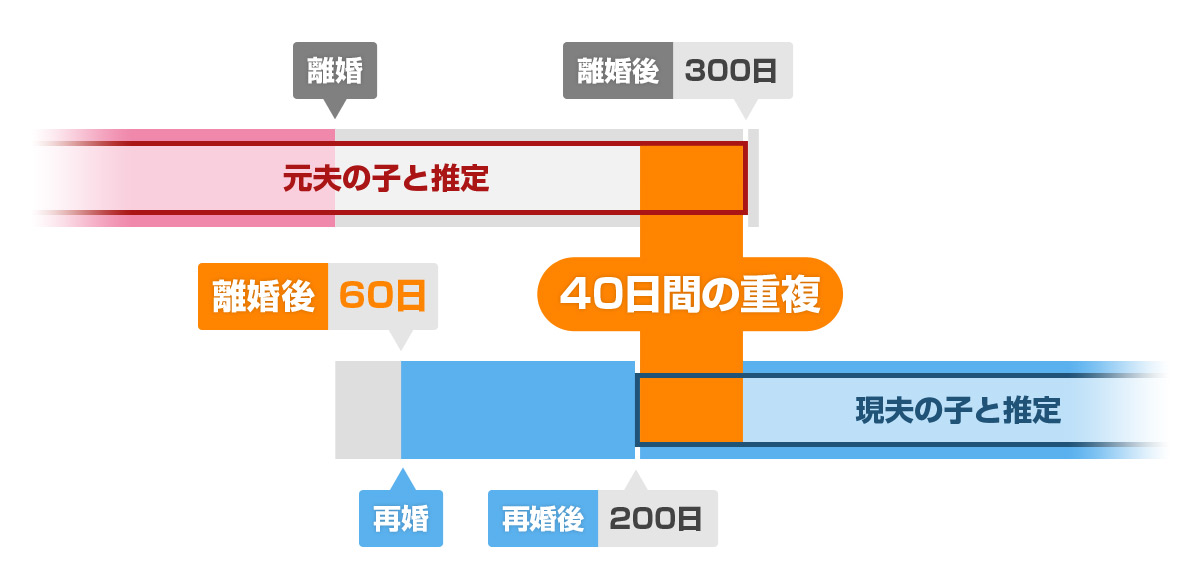

これに対し、女性が離婚から60日目に別の男性と再婚したとすると、前婚の離婚日から261日目から300日目以内に生まれた子は、下の図のとおり、父性の推定期間が重複することになります。

そこで、「前夫の子であるとの推定」と「後夫の子であるとの推定」が重複しないようにするために、一定の期間は女性が再婚することを禁止する必要があるのではないかという考えが生まれます。

そこで、「前夫の子であるとの推定」と「後夫の子であるとの推定」が重複しないようにするために、一定の期間は女性が再婚することを禁止する必要があるのではないかという考えが生まれます。

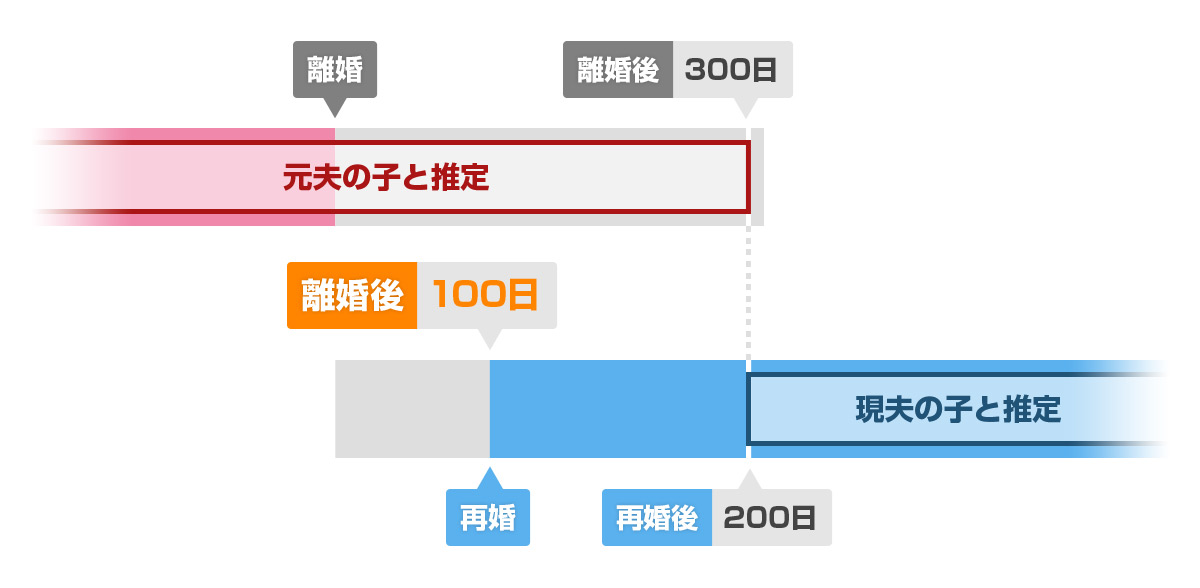

もっとも、推定期間が重複しないようにするためには、下の図のとおり、再婚禁止期間を100日とすれば十分ではないかという議論がなされてきました。

最高裁判所の大法廷判決は、まず、女性の再婚禁止期間に関する規定の立法目的は「女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解するのが相当であり(中略)、父子関係が早期に明確となることの重要性に鑑みると、このような立法目的には合理性を認めることができる。」として、再婚禁止期間を設けること自体には合理性があることを判示しました。

その上で、再婚禁止期間について、「父性の推定の重複を避けるため上記の100日について一律に女性の再婚を制約することは(中略)上記立法目的との関連において合理性を有するものということができる。」として、「100日の再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項にも、憲法24条2項にも違反するものではない。」としつつ、「100日超過部分については、民法772条の定める父性の推定の重複を回避するために必要な期間ということはできない。」として、「100日超過部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものとなっているというべきである。」と判示し、再婚禁止期間のうち100日を超える部分は、法の下の平等を定める憲法14条1項、両性の平等を規定する憲法24条2項に違反すると判断したのです。

この最高裁判所の判示はこれまでも盛んに議論をされてきた内容であり、法律家の間では、早晩、再婚禁止期間のうち100日間を越える部分が違憲であると判断されるであろうと考えられてきたものでした。

なお、さらに進んで、「仮に推定が重複したとしても、医療・科学技術の進歩により、DNA検査により父親を特定することが高い確率で可能となったのであるから、女性に対して再婚禁止期間を設けること自体がナンセンスである。」との考えも有力に提示されています。

このような考え方を受けて、最高裁判所の大法廷は、近時の医療・科学技術の進歩によって、仮に父性の推定が重複したとしても科学的鑑定を用いれば高い確率で生物学上の親子関係を判定することができるようになったものの、生まれてくる子の利益の観点からは、そもそも法律上の父の推定の重複を回避することが重要であると言及しており、生物学上の親子関係とは別に法律上の親子関係を分けて捉えている点も興味深いところです。

民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定し、夫婦同姓を定めています。

平成27年12月16日、最高裁判所大法廷において、この民法750条が憲法に違反するか否かが争われた訴訟の上告審判決がありました。

この訴訟において、原告らは、民法750条が、①「姓の変更を強制されない自由」を保障している憲法13条に違反する、②96%以上の夫婦に夫の姓を選択するという性差別を発生させており、法の下の平等を保障している憲法14条に違反する、③夫婦同姓を婚姻届出の要件とすることで婚姻の自由を保障している第24条に違反すると主張し、国が法改正をしない立法不作為により精神的苦痛を受けたとして、国に対し、合計600万円の慰謝料の支払いを求めました。

最高裁判所は、①憲法13条に違反するか否かについては、姓は社会的に個人を識別し特定する機能を持ち、結婚など家族関係の変化によって変わることが予定されていることなどから、「姓の変更を強制されない自由」は憲法上保障される人格権の一内容であるとはいえないとして、民法750条は憲法13条に違反しないと判示しました。

また、②憲法14条に違反するか否かについては、姓の選択は夫婦の協議に委ねており、その文言上性差別を定めているわけではなく、夫婦同姓制自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない。夫の姓を選択する夫婦が圧倒的多数を占めていても、それが規定のあり方自体から生じた結果であるとはいえないとして、民法750条は憲法14条に違反しないと判示しました。

そして、③憲法24条に違反するか否かについては、夫婦同姓制度は社会に定着してきたのであり、家族の呼称を一つに定めることには合理性があり、夫婦同姓は家族の一員であることを実感できる利益があるとし、現実には妻となる女性が改姓する場合が多く、改姓による不利益があることは否定できないとする一方で、旧姓の通称使用によりその不利益は一定程度緩和されうるとした上で、夫婦同姓制度が合理性を欠く制度であるとは認められないとして、民法750条は憲法24条に違反しないと判示しました。

これらの各判示の結果、民法750条の夫婦同姓規定は憲法に違反しない(合憲である)とし、国の立法不作為は違法とは評価できないと結論づけました。なお、裁判官15名のうち女性裁判官3名を含む5名は違憲と判断しています。

もっとも、上記判決は、選択的夫婦別姓制度について、合理性がないと断ずるものではないとも判示しており、夫婦や家族の在り方などを国会で議論した上で、同制度を導入する余地は残したものと評価されています。

先般、熊本地方裁判所において、興味深い判決が下されました(熊本地方裁判所平成27年3月27日判決)。

ある夫婦について、離婚の調停が行われたものの、当面の間は離婚をせずに別居を継続することとし、別居期間中において、子と別居する親(以下「非監護親」といいます)とが月二回程度面会交流を実施する旨の調停が成立していました(以下「1回目の調停」といいます)。

その後、子と同居している親(以下「監護親」といいます)から再び離婚の調停が申し立てられました(以下「2回目の調停」といいます)。

そして、監護親は、面会の実施回数や方法についても2回目の調停で改めて協議をすることを主張し、1回目の調停で定められた条件(月二回程度)の面会交流の実施を拒んでいたところ、この監護親の対応が、不法行為に当たるとして、非監護親から監護親に対する損害賠償請求が認められたのです。

面会交流について定める調停条項の中には、月一回などの回数のみを定めて、面会交流の具体的日時、場所、方法等の詳細は当事者間の協議による、とされることがよくあります。

本事案の1回目の調停においても、面会交流の実施回数と実施日について月二回(原則として第二、第四土曜日)と定めた上で、その他の詳細については当事者間で協議することとされていました。

このように面会交流の詳細について当事者間で協議することとなっている場合について、熊本地方裁判所は、当事者双方に、面会交流を実施するため日時等の詳細について誠実に協議すべき条理上の注意義務(以下「誠実協議義務」といいます)がある、とした上で、「一方当事者が、正当な理由なく一切の協議を拒否した場合や、相手方当事者が到底履行できないような条件を提示したり、協議の申入れに対する回答を著しく遅滞するなどして社会通念に照らし事実上協議を拒否したと評価される行為をした場合には、誠実協議義務に違反し相手方当事者のいわゆる面会交流権を侵害するものとして、相手方当事者に対する不法行為を構成するというべきである。」との考えを示しました。

そして、本事案においては、監護親が1回目の調停で決まった面会交流の条件を2回目の調停で変更することを求めていたこと、監護親が非監護親とのやりとりをメールで行うことを拒んでより時間を要する書面郵送による協議に固執したこと、家庭裁判所からの面会交流の勧告にも監護親が応対しなかったことなどから、監護親による意図的な遅延行為があったと推認され、非監護親に20万円の慰謝料が認められました。

監護親や子の体調不良などで予定していた面会交流ができなくなる、などといったことはよくあることだと思いますが、そのような場合でも代替日を設けるなど、非監護親と誠実に向き合って協議をしていかなければ、本事案のように損害賠償請求をされてしまうかもしれません。

何より、非監護親との面会交流が子の福祉のために重要な役割を果たしている、ということも忘れずに、面会交流に誠実に臨まれるのがよいと思います。

クラブのママやホステスがいわゆる「枕営業」として長期間にわたり顧客と性交渉を繰り返した行為が、当該顧客の妻との関係では、不法行為は成立しないという判決が、東京地方裁判所にて言い渡されました(東京地方裁判所平成26年4月14日判決)。

事案の概要としては、クラブのママである被告が、顧客である原告の夫と、約7年間、月に1、2回、共に昼食を摂った後に、ホテルに行って、午後5時頃別れるということを繰り返し、7年間にわたる継続的な不貞行為があったとして、原告が被告に対し、400万円の慰謝料を請求した事案です。

被告は、原告の夫との不貞行為の存在そのものを争っていましたが、本件判決は、仮に原告の夫と被告との間の不貞行為の存在が認められるとしても、原告の夫と被告の性交渉は典型的な「枕営業」に該当すると認定したうえ、クラブのママが枕営業として顧客と性交渉を反復継続したとしても、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたにすぎず、何ら原告と原告の夫との間の婚姻共同生活の平和を害するものではないから、そのことを知った原告が精神的苦痛を受けたとしても、原告に対する関係で不法行為を構成するものではないとして、原告の請求を棄却しました。

これまでの裁判実務では、性交渉が、両名の自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、当該性交渉の時点で夫婦関係が破綻していない限り、不法行為に該当し、慰謝料支払義務があると認められるという取り扱いがなされてきたとみられるため、本件判決が、これまでの実務の取扱いに影響する可能性もあるものと考えられます。

本件判決は、控訴されずに確定してしまい、上級審の判断がなされたわけではありませんが、 特徴的な裁判例であるため、ここでご紹介させていただく次第です。

民法第766条第1項には、協議離婚の際、監護者、面会交流その他の交流、養育費その他子の監護について必要な事項を、「子の利益を最も優先して考慮し」、定める旨が規定されています。

一方で、面会交流の調停・審判などにおいては、子の意向が尊重されるべきことが良く言われます。

それでは、子の意向を尊重することと、子の利益を最も優先して考慮することとは、どのような関係に立つのでしょうか。

子どもが会いたくないと言っているから面会交流は認められないというロジックにおいて、子の利益は最も優先して考慮されているでしょうか。

非常に難しい問題ですが、結論は兎も角、離婚後においても、子にとっては、両親こそが「子の利益を最も優先して考慮し」てくれる存在であるとは言えそうです。

例えば、神奈川県で同居していた夫婦の一方が、別居して北海道の札幌市に転居した場合、離婚調停の管轄裁判所(調停を行う裁判所)は、神奈川県に住んでいる側が申立てをする場合は札幌家庭裁判所であり、札幌に住んでいる側が申立てをする場合は横浜家庭裁判所となります(ただし、合意で管轄裁判所を定めることも可能です。家事事件手続法第245条1項)。

しかし、当事者が遠方に住んでいる場合に調停を申立てた側が相手方の居住している土地の裁判所まで調停の度に出向かなくてはならないということだと、時間もお金もかかってしまい調停を申立てる側にとって大変な負担になってしまいます。

このように、当事者が遠方に住んでいる場合などに利用できる制度として、平成25年1月1日に施行された家事事件手続法にて新設された電話会議システムという制度があります(家事事件手続法第54条、258条1項)。

電話会議システムとは、上記のように申立人が横浜に居住し、相手方が札幌に居住している場合に、申立人が調停期日の際、札幌家庭裁判所に直接出頭するのではなく、申立人の代理人の法律事務所などで電話にて調停手続に参加するという方法です。

弁護士が代理人としてついている場合には、通常裁判所は電話会議システムにて調停手続を行うことを認めてくれるのですが、代理人をつけずに自ら調停手続を行う場合でも裁判所が認めてくれるかについては、直接管轄裁判所にご確認下さい。

なお、電話会議システムを利用したとしても離婚又は離縁の調停に関しては、調停が成立する期日には当事者双方が出席しなくてはいけませんので、注意が必要です(家事事件手続法第268条3項)。

当サイトの弁護士が所属している法律事務所には、電話会議専用の電話も用意しておりますので、相手方が遠方に居住している場合でも安心してご相談下さい。

離れて暮らす父親と子どもとの面会交流を認めるのを前提に、母親を親権者として離婚が成立したのに、母親の言動が原因で面会交流が実施されないなどとして、親権者の変更を申立てた父親側の申立てが認められたというニュースがありました。

新聞記事によりますと、福岡家裁は、「母親を親権者とした前提が崩れている。母親の態度の変化を促し、円滑な面会交流の再開にこぎつけることが子の福祉にかなう」「双方が長男の養育のために協力すべき枠組みを設定することが有益。子を葛藤状態から解放する必要がある」と指摘したとのことです。

母親が、離婚時の面会交流の取り決めに違反して、子どもを父親に会わせないような場合、父親は、どのような対応をとることができるのでしょうか?

一般には、家庭裁判所から約束を守るよう相手に指導してもらう(履行勧告)、面会交流の調停を改めて行う、強制執行を申し立てる(間接強制)、といった対応をとることができるなどと言われています。

しかしながら、これらの制度については、強制力がなかったり、相手方が全面的に拒否してれば無意味であったりするなど、その実効性に疑問があるとも言われています。

そこで、件の福岡家裁の事例のように、面会交流を実現するために、親権者の変更を求める手段が採られることがあります。面会交流の許否を理由に親権者変更されることになれば、面会交流を不当に拒む方に対する極めて強力な抑止力になるものと思われます。そのため、面会交流を不当に拒否する方が後を絶たない現状では、件の福岡家裁の決定は「面会交流の意義を重視した画期的な判断」と評価されるものと思われます。

親権者の変更が認められる場合は限られており、母親が持つ親権を父親に変更させることは困難とされています。また、他に面会交流を理由に親権者変更を認めた事例というのはあまり見当たりません。そのため、福岡家裁の決定を一般化することは困難と思われますが、福岡家裁の決定は、面会交流を不当に拒否する方への抑止力になるといえるでしょう。

離婚に際して父母のどちらが親権者になるのかについて争いがある場合や、別居中に子どもとの面会交流を申し立てたが拒否されるなど面会交流について争いがある場合、等々、子どもに関する問題が争いになっている場合、裁判所は、子どもの意思をどの程度考慮するのでしょうか?

以前は、いくつかの審判事件について、個別的に、15歳以上の子の陳述聴取の規定がおかれていたにすぎませんでした(旧家事審判規則54条、70条、72条等)。ですので、基本的には、14歳以下の子に裁判所が直接意見を聴くということはありませんでした。

しかし、平成25年1月1日に、家事事件手続法が施行され、この点新たな規定が設けられました。同法65条では「家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子がその結果により影響を受ける家事審判の手続きにおいては、子の意思を把握するように努め、審判をするにあたり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。」と定めており、総則的な規定が新設されたのです。これによれば、子の意思の把握に際し、年齢について従前のような限定がなくなっています。子の意思の把握については、実際には、家庭裁判所調査官による調査という形でなされることがほとんどであると思われます。調査官は、直接子に聴くこともありますし、子の年齢や環境等に応じて、表情や仕草など適宜の方法で子の意思の把握に努めることになります。そして、それらについては、子の年齢や発達の程度に応じて、適切に解釈し考慮することが義務付けられていますので、例えば子どもの言葉だけで全てが判断されるわけではありません。

また、同法では、親権の指定や変更、面会交流等一定の事件において、15歳以上の未成年者の場合には、子の陳述の聴取を義務付けています。

いずれにしても、上記のような紛争がある場合、子も不安定になったりしている場合も多く、子の意思をどのように把握するのかは、極めて難しいことです。

平成26年2月24日に行われた、相続法制検討ワーキングチーム(法務省が設置したもので、座長には東京大学の大村敦志教授が就任しています。)の第2回会議では、生存配偶者の居住権を法律上保護するための措置について審議が行われています。

夫婦の一方が亡くなり相続が開始した場合において、夫婦で居住していた不動産以外にみるべき遺産がなく、かつ、生存配偶者が他の相続人に代償金を支払うに足りる資力がない場合には、遺産分割のために当該不動産を売却して売却代金を分けざるを得ないと考えられてきました。しかし、そうすると生存配偶者は居住する場所を失ってしまうため、なお生存配偶者の居住権を保護する必要があるのではないかという問題意識のもとで真偽が行われているのです。

そして、相続の場面における配偶者の居住権の保護を図るとすれば、それとの均衡上、離婚の場面における配偶者の居住権の保護についても検討すべきではないかということが併せて議論されています。

この点について、例えばフランスでは、裁判所は、居住している不動産が夫婦の共有財産である場合は、最長5年間当該不動産を分割しないよう命じることができ、また、当該不動産が夫婦一方の特有財産であるときは、一定の場合に当該不動産について他方配偶者のための賃借権を設定することができるようです。

子どものいる夫婦が離婚する場合、一般に、子どもの居所(ないしは居住する地域)に変更が生じないように配慮することは、子どもの福祉に資するものでしょうから、離婚後に子どもを養育する配偶者の居住権保護については、今後、日本においても議論が進んでいくものと思われます。

悲しいことに、婚姻関係にある夫婦間で、一方が他方に対して暴力を振るう、というケースが存在するのが現実です。

暴力の理由には、離婚をめぐってのトラブルや、性格の不一致によるもの、生活費をめぐってのトラブルなど、さまざまなものが見受けられますが、どのような理由があっても、暴力行為が正当化されることはありません。

この家庭内での暴力(いわゆるDV)は、家の中という密室で行われることが多く、非常に危険なものです。

そのため、相手方の暴力を理由とする離婚のケースでは、とにかく別居を開始して、配偶者暴力等に関する保護命令(いわゆるDV保護命令)の申立てをした上で、離婚を求めていくということがままあります。

このDV保護命令の手続は、迅速さを重視した保全手続であるため、裁判のような厳密な証明までは必要とされず、相手方の暴力行為についての疎明があれば、ひとまずDV保護命令が出されるということが多いです。

例えば、相手方の暴力行為による怪我についての医師の診断書や、どのような状況で暴力行為が行われたかについての被害者の陳述書、相手方が暴言を吐いている様子が録音された音声データなどが揃っていれば、ひととおりの疎明がなされていると裁判所が判断する可能性は高いです。

暴力行為という性質上、実際に暴力行為が行われている場合には、すみやかに接近禁止命令などの保護命令が出して被害者を保護しなければ、取り返しのつかない被害が生じてしまう危険性があるため、裁判所としても、相手方の暴力行為についてのある程度の疎明があれば、保護命令を出さざるを得ないのが現状です。

しかし、近年、この手続の簡易性・迅速性を逆手にとって、ありもしない相手方の暴力行為をでっち上げて離婚の話を有利に進めるために、偶然生じた怪我をあたかも相手方の暴力によるものと医師に申告して診断書を作成させたり、わざと相手方を挑発して暴言を誘発させて録音したりするなどし、その診断書や音声データを疎明資料としてDV保護命令を発令させようとするケース(いわゆるDV冤罪)も出てきているようです。

家庭内という密室だからこそ、ひとたびこのような偽装された疎明資料が出てしまうと、それを反証することが難しいという面もあります。

ですので、いわゆるDV冤罪から自分の身を守るためにも、そもそもどのような理由があっても暴力を振るわないことは当然ですが、挑発に乗せられて暴言を吐くなどといったこともしないように注意が必要です。

調停や審判等で定められた面会交流の条件を、子を監護している親(以下「監護親」といいます)が守らない場合に、子を監護していない親(以下「非監護親」といいます)が取り得る手段としては、履行勧告、再度調停手続を行うことなどが考えられます。

それ以外に非監護親が取り得る手段として、間接強制という手段もあります。

間接強制とは、義務があるにも関わらず義務を履行しない者に対して、義務を履行するまでの間、一定の金銭の支払義務を課することによって、義務者を心理的に圧迫して、間接的に義務の履行を図る手続です。

最高裁判所は、平成25年3月28日、面会交流における間接強制に関して3件の決定を下しました。

最高裁判所は、面会交流における間接強制が認められるための基準について、「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡し方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である」とした上で、3件のうち1件については間接強制を認め、2件については間接強制を認めませんでした。なお、上記基準は審判に関するものですが、調停についても同じ基準に基づき判断されることになると考えられます。

間接強制を認めなかった2件のうち1件は、子の引渡し方法について一切定められていなかったケースであり、もう1件は、日時・頻度・時間の長さ・引渡し方法について具体的に定められているものの、但書において、面会交流時間の長さは、最初は1時間程度から始め、子の様子を見ながら徐々に時間を延ばすとされ、具体的な日時、場所、方法等については、子の福祉に慎重に配慮して、協議して定めるとされていたケースでした。

今後、面会交流における間接強制については、上記基準に基づいて判断されることになりますので、面会交流の条件を取り決める際には、上記基準及び上記最高裁判例の具体的な事例を念頭に置いておいた方が良いでしょう。ただ、上記基準に固執するあまり面会交流や離婚等についてなかなか合意ができなくなってしまうおそれもありますので、注意が必要です。

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。